- 38. Kapitel

- 37. Kapitel

- 36. Kapitel

- Zwischenspiel 21 Streets of Berlin

- 35. Kapitel

- Zwischenspiel 20 Ihn hat der Rhein genommen

- 34. Kapitel

- Zwischenspiel 19 Tagliamento - Begegnung mit einem Fluss

- 33. Kapitel

- Zwischenspiel 18 Ein Jahr Krieg in der Ukraine

- 32. Kapitel

- 31. Kapitel

- Zwischenspiel 17 Drei Wochen Kalabrien

- Zwischenspiel 16 Pianova - 5 Tage in Ostfriesland

- 30. Kapitel

- Zwischenspiel 15 Impfpflicht

- 29. Kapitel

- Zwischenspiel 14 Assisi Vielleicht

- Zwischenspiel 13

- 28. Kapitel

- 27. Kapitel

- 26. Kapitel

- Zwischenspiel 12 - Acht Tage Winter-Wunder-Welt

- 25. Kapitel

- 24. Kapitel

- Zwischenspiel 11 6 Tage in Berlin

- 23. Kapitel

- 22. Kapitel

- 21. Kapitel

- Zwischenspiel 10. Coronagener Lebens-Wandel

- Coronawoche 13.

- Coronawoche 12

- Coronawoche 11

- Coronawoche 10.

- Coronawoche 9

- Coronawoche 8

- Coronawoche 7

- Coronawoche 6

- Coronawoche 5

- Coronawoche 4

- Coronawoche 3

- Coronawoche 2

- Coronawoche 1

- 20. Kapitel

- 19. Kapitel

- Zwischenspiel 9 Porto

- 18. Kapitel

- Zwischenspiel 8 Nachlese: Il viaggio dei due pensionati

- Zwischenspiel 7, Il viaggio dei due pensionati

- Prolog

- Wochen 1 und 2

- Wochen 3 und 4

- Wochen 5 und 6

- Wochen 7 und 8

- Wochen 9 und 10

- Wochen 11 und 12

- Zwischenspiel 6

- Zwischenspiel 5 Ein paar Tage in Frankfurt

- 17. Kapitel

- 16. Kapitel

- 15. Kapitel

- 14. Kapitel

- 13. Kapitel

- 12. Kapitel

- Zwischenspiel 4 Urlaub in der Toscana

- 1. Woche

- 2. Woche

- 3. Woche

- Wieder zurück

- 11. Kapitel

- 10. Kapitel

- Zwischenspiel 3

- 9. Kapitel

- 8. Kapitel

- Zwischenspiel 2

- Zwischenspiel 1

- 7. Kapitel

- 6. Kapitel

- 5. Kapitel

- 4. Kapitel

- 3. Kapitel

- 2. Kapitel

- 1. Kapitel

achtzehn

Versuchter Diebstahl.

Ein Traum

Seit langem mal wieder ein Traum mit einer richtigen kleinen runden Handlung. Und: Mit Happy-End!

Ich spaziere einen breiten Boulevard entlang. Ein Lungo Mare. Keine Autos. Keine Häuser, Keine Bäume. Es ist ein offenes Gelände. Sommerhitze. Weiter Blick. Links ein durchgehendes Mäuerchen. Dahinter Strandsand. Dahinter – weit weg – Meer. Rechts eine Art langgezogene Grünfläche, – vom Boulevard abgetrennt mit niedrigen antik wirkenden Steinkuben.

Während ich schlendere, spüre ich plötzlich eine Bewegung an der Fototasche. Sie hängt am Schulterriemen. Mein Ellenbogen hält sie auf dem Rücken, damit sie nicht so schlackert.

Leicht erschrocken drehe ich mich um.

Ein junger blonder Mann hält einen lange runden Holzstab in der Hand. Vorne eine flache, länglich gebogene Metallspitze. Damit versucht er die obere Fototaschenlasche aufzuklappen. Er erschrickt, als ich mich umdrehe. Verlegen und schuldbewusst lächelnd hebt er entschuldigend die Hände. (…,was ja eigentlich gar nicht geht, weil er doch den Holzstab festhält.) Ich reiße ihm den Stab aus der Hand, gehe ein paar Schritte weiter. Er mit beschwichtigendem Flehen hinter mir her. An einem der Steinkuben lege ich den Stab auf den Boden. Er liegt leicht schräg mit dem vorderen Ende über eine niedrige dünne Randsteinkante. Ich stelle mich dahinter und beginne auf die Stange zu steigen. Begleitet vom Flehen des Blonden. Schon knackt der Stab. Aber er ist noch nicht angebrochen. Es knacken nur die Metallbügel, die die Metallspitze halten. Dann halte ich inne. Irgendwie tut der junge Mann mir leid. Wieder hebt er die Hände. Er sagt, wir könnten uns doch bei Kehrer in Dortmund treffen. Aus irgendeinem Grund weiß ich im Traum, dass das ein Schmuckgeschäft ist. Er könne mir doch als Wiedergutmachung einen Ring schenken.

Ich zögere. Dann stimme ich zu. „Ja, aber dann einen geklauten,“ sage ich.

Duisburg. Eine Art Liebeserklärung

Türkischer Schlüsselspieler mit Goldkettchen. Labertaschenvokuhila mit schwarzem Blauzahn-Raumschiffchen am Ohr. Drogensuchschlurferin. Kamelbehaarte blonde Businesslady mit schwarzer Leder-Aktenmappe. Laptop-Schreiter. Beide den Abschluss im Blick. Marokkanische Wildlocke, die ihren aufgesexten Po hinter einem Kinderwagen herschaukelt. Eilig. Schwarz beumhangter Mittelalter-Freak mit Geigenkasten auf dem Rücken. Inderin mit Handy. Ihre Zunge sucht das r. Ihre Augen den Gesprächspartner. Irgendwo da oben. Drei etwas zu dicke jugendliche Flintenweiber, die noch nicht so richtig wissen, wer sie sein wollen. Handy-Hantieren. Etwas zu lautes Lachen. So geil, Alter. Sie stehen an einer Ecke herum. Müssen die nicht eigentlich jetzt in der Schule sein?

So viele Herkünfte, so viele Stammplätze im sozialen Status-Regal, so viele Geschichten schimmern aus den Gesichtern, den Kleidungen, den Haltungen, dass sich die ordnende Frage nach der Nationalität – du von hier, du nicht – selber hinfällig macht.

Über allem eine lässige Nervosität.

Eine ältere Dame schlurft vor uns durch die Leckereien-Auslagen im Verkaufsraum des Cafés. Trotz der gebeugten Haltung führt sie noch die Würde eines Wohlstandslebens spazieren.

Dass unsere Enkelin sich so gar nicht für Süßigkeiten interessiert, – hier in diesem Las Vegas zuckriger Begehrlichkeiten, … passt auch in diese Stadt.

Wir nehmen Platz.

Die Kellnerin gleitet heran. Noch eher verschlossen. Abwartend. Die Liebste fragt, ob die Kleine die mit gebrachte Bretzel hier essen dürfe. Sie möge nämlich nichts Süßes. Und Bretzel gebe es hier nicht. Das generös angedeutete lächelnde Nicken der Kellnerin erlaubt.

Diese Servicekraft passt so überhaupt nicht in dieses Geschäft, dass es schon wieder egal ist. Ihre weiß leuchtenden kurzen, ein ganz klein wenig zickig herumstehenden Kurzhaare. Ihre Unzahl an Piercings. Ihre Unzahl an Tattoos. Ein Gesicht, das von einigen Unebenheiten auf dem Lebensweg erzählt. Und dann dieses kleine weiße Schürzchen, in dem die klassische längliche Druck-Klipp-Kassierbörse verschwindet.

Sie gleitet durch den Raum. Sie ist der stille Mittelpunkt dieses plüschigen Alte-Schule-Cafés. Mit größter Selbstverständlichkeit schaut sie zu, wie alte Damen mit zittrigen Fingern Kleingeld aus Portmonaies aus Handtäschchen fingern. Wechselt hier ein paar Worte. Hilft da ins Jäckchen. Ein Traditionshaus. Die Wände sind beinah lückenlos dekoriert mit alten Kaffeemühlen. In der Mitte des Raums die größte Kaffeemühle der Welt. Eingeweiht, so erklärt das stolze Schildchen, von Helmut Kohl. Genau hier gehört genau diese Frau hin. Und wird mit jedem Vorbeigehen an unserem Tisch offener und freundlicher.

Wieder gleitet sie heran. Obwohl das mit der Last eigentlich gar nicht geht. Sie schiebt einen Kinderstuhl an unseren Tisch. Wenn sie möchten? Für die Kleine?

Die Kleine möchte nicht. Auch o.k. Lächeln. Ist ja schon groß, ne?!

Ich spiele mit den Großneffen. 5 und 10. Lasse mich in die Lego-Technik-Comic-Welten einführen. Bekomme abgefahrene Gefährte erklärt. Waffensysteme. Figuren. Klar, – auch diese Welt ist eindeutig eingeteilt in Gut und Böse.

Ich entdecke eine weitere Figur, zeige darauf und frage: „Ist das auch ein Bösewicht?“ „Nein“, sagt der Kleinere – und sein Gesichtsausdruck wird milde – , „das ist ein Liebewicht.“

Coworking

Ich betrete den Laden und bin natürlich skeptisch. Ich bin alt. Und pensionierter Lehrer. Da kommen automatisch noch ein paar Jahre drauf. Hier ist alles jung. Die Menschen. Die Geräte. Der Style. Ich weiß, dass die Skepsis trotzkopfdummer Selbstschutz ist. Ich will nicht denken müssen, dass ich von frühestens gestern bin. Die Skepsis schmeckt schal. Sie ist kein Espresso, der mich richtig schön aufputscht. Sie ist kalter Kaffee. Ich trink ihn trotzdem.

„Coworking“ heißt der Laden. Ich bin verabredet mit einem Spezialisten für Digitalien. Für WordPress, für Google-Ranking, für Seo, für Hosting, für einfach alles. Sogar für Sachen, von denen ich gar nicht weiß, dass es sie gibt und dass man dafür Spezialist sein kann. Er ist auch jung.

„Coworking“, … bestimmt ist das der x-te Versuch, sich irgendwie in Digitalien über Wasser zu halten, mit ein paar Einnahmen und ein paar Fördergeldern gerade so am Laufen gehalten, dass es nicht sofort eingeht. Was soll das sonst sein? Man kann hier digitale Arbeitsplätze mieten. O.k., verstehe ich. Aber das wirft doch mit Sicherheit nicht soviel ab, dass …

Ganz der miesepetrige pensionierte Besserwisser mäkel ich innerlich meine Verunsicherung weg. Sie geht aber nicht.

Mein Gesprächspartner ist noch nicht da. Ich lege meine Sachen ab in dem Raum, den mir ein überaus freundlicher, asiatisch aussehender Mensch zugewiesen hat. Verbunden mit der Frage, ob ich vielleicht etwas trinken möchte. Einen Kaffee? Einen Espresso? Ein Wasser? Ich nehme den Kaffee. Passt gerade besser.

Dann gehe ich erstmal aufs Klo. Mit Hose auf Halbmast schaue ich mich um. Seit ein paar Jahren habe ich ja beim Pinkeln Zeit. Der kleine Raum ist genau so wie alle anderen Räume hier. Gerade so gemütlich, dass man sich eingeladen und angenommen fühlt. Gerade so unpersönlich, dass man ihn sich aneignen kann.

Auf einem Sims liegen zwei Reclam-Bändchen. Reclam-Bändchen!

Einerseits die Papier gewordene Verachtung unserer Gesellschaft für Schule. Man will den jungen Menschen klassische Bildung verpassen. Aber es soll nicht zu viel kosten. Sie sind billig, das Gegenteil von wertig und zu klein zum Lesen. Lust auf Buch geht irgendwie anders.

Aber die beiden Bändchen wecken andererseits auch ein wenig nostalgische Verzückung bei mir. Man kann sie schön in die Arschtasche stecken und im Bus noch schnell ein paar Zeilen … . Zwei, drei hab ich noch. Vollgekritzelt während langweiliger Stunden. Abwesenheitsnotizen. Diese Bändchen hier sind noch ganz frisch. Eins gelb. Eins orange. Beide sind Sammlungen von Texten lateinischer Autoren. Ich nehme das orangene.

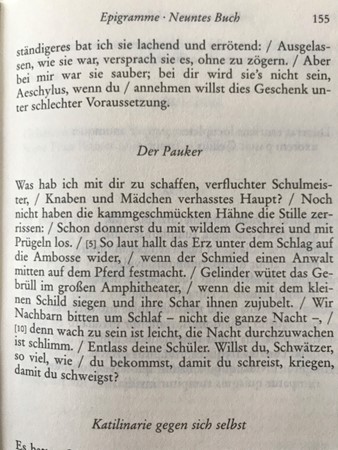

Martial, Epigramme.

Links Latein, rechts Deutsch. 40 n.Chr. Ich lasse ein paar Seiten hinterm Daumen entlangfluddern. Mein Daumen weiß genau, wo er bremsen muss: „Epigramme, neuntes Buch – „Der Pauker“

Mir fallen zwei Zeilen aus Shakespeares „Romeo und Julia“ ein:

Love goes t’ards love like schoolboys from their books

But love from love t’ards school with heavy looks.

Die Reclam-Nostalgie verrührt sich mit einem schwermütigen Seufzer: Ach, – die Schule. So alte Texte. So aktuell die Botschaften darin. Wahrscheinlich wird Schule immer so bleiben, wie sie immer war.

Zum Glück erinnere ich mich, warum ich hier bin und gehe zurück in „meinen Raum“.

Mein Gesprächspartner heißt Ralph. Ich spreche ihn auf die interessante Lektüre auf dem Klo an. Er lacht. Und erzählt, es gebe eine schräge Politkneipe im Südbahnhof. Einer von denen, die dort regelmäßig verkehren, habe ihm die beiden Bücher empfohlen. Er schildert die Kneipe, die Menschen dort, das Haus, in dem die Kneipe ist. Er strahlt. Meine Skepsis zieht sich beschämt zurück. Wie Nebel aus der Morgensonne.

Von Ralphs Know-How bin ich – wie würde man hier sagen?: – geflasht. Und davon, dass er dieses Know-How für mich anwendet. Für mich konfiguriert. Er hört sich an, was ich möchte und gleicht sein Können damit ab. Er schüttet mich nicht mit „müsstest“ zu. Wir reden. Wir lachen. Wir arbeiten. Ich verstehe. (na, ja, jedenfalls das Meiste.)

Wir sind in einem der zahllosen Räume von „Coworking“. Sie tun sich plötzlich auf, wenn man um eine Ecke geht. Sich in einer der Teeküchen umdreht. Einem Menschen, der gerade über einen der vielen Flure geht, hinterherschaut.

Irgendwann beginne ich zu verstehen. Hier haben Menschen Arbeitsplätze gebucht. Sie gehen hier ihren Projekten nach. Und sie können hier Menschen begegnen, mit denen sie vielleicht zusammenarbeiten möchten.

Man bildet Teams. Man löst sie wieder auf. Oder auch nicht. Man schaut, ob X zufällig auch da ist. Ist sie. Oder er. Man diskutiert. Bespricht. Überall lassen sich blitzschnell Geräte aktivieren, Stühle zurechtrücken, Inseln der Konzentration bauen.

Ich frage mich, wo diese Menschen diese Art von Team-Arbeit und Vernetzung gelernt haben. In der Schule bestimmt nicht. Als Schüler braucht man kein Team. Man zeigt auf. (Gilt auch für die Schülerin.) Und wird drangenommen. Oder auch nicht. Als Lehrer braucht man kein Team. Man schlürft das süße Gift des Unterweisens, des Bestimmens. Und nachher korrigiert man. (Gilt auch für die Lehrerin.)

Was diese Menschen hier können, können sie trotz Schule, nicht wegen ihr. Ach, wär das schön …

Ralph kommt zurück vom Klo. Zum Glück. Aus dem kleinen melancholischen Schub wird kein Anfall. Wir arbeiten weiter. Und ich verstehe (na, ja, jedenfalls das Meiste.)

Ich verlasse das Haus. Meine Laufstrecke wartet. Der übliche Ort, an dem ich den Hausschlüssel versteckt deponiere, damit ihn der Einbrecher nicht findet, geht heute nicht. Ich schaue mich um. Dann finde ich ein Plätzchen. Unter der abmontierten Schaukel auf dem Holzstapel.

Als ich zurückkomme und den Schlüssel holen will, sehe ich meine Spuren im Schnee und muss lächeln. Schöner Hinweis für den Einbrecher.

An Herrn

Uwe Mies

Filmkritiker

WDR 5

50600 Köln

Betreff: Der Junge muss an die frische Luft

Sehr geehrter Herr Mies,

ich schreibe Ihnen, weil …, weil …

Sie schulden mir einen Tag.

Kein Scherz. Mein voller Ernst.

Sie haben mich dazu gebracht, ins Kino zu gehen. Schließlich sind Sie mein „Film-Guck-Idol“. Da gibt es so vieles, was ich (auch) durch Sie entdeckt habe: Z.B., darauf zu schauen, ob in einem Film das, was die Geschichte vorgibt zu erzählen, die Bilder auch tatsächlich erzählen, darauf zu schauen, ob ein Film die große Leinwand überhaupt aushält, darauf zu schauen, ob die Schauspieler, so gut sie ihr Handwerk auch beherrschen mögen, mit der Geschichte, mit den Personen, die sie spielen, überhaupt etwas anfangen können, ob sie sich selbst glauben sozusagen.

Und so vieles mehr.

Und weil Sie im Radio gesagt haben, „Der Junge muss an die frische Luft“ lohne sich anzuschauen, nur deshalb, habe ich diesen Film angeschaut.

Bevor ich Sie über diesen Film habe ich reden hören, war klar, dass ich diesen Film nicht anschaue. Ich mag Hape Kerkeling nicht. Nein, falsch. Ich mag Hape Kerkeling. Nur den Komiker mag ich nicht. Diese Art von Humor mag ich nicht. Mein Gott, wie oft musste ich mir anhören von Meinesgleichen, wie ungeheuer witzig sie „Hurz“ fanden. Wie oft habe ich mich dabei unbehaglich gefühlt. Wie oft habe ich mich nicht getraut, genau das zu sagen. Zu sagen, wie billig ich diese Art von Humor finde. Menschen auf’s Glatteis führen und sich dann an ihren albernen Reaktionen gütlich tun. Für mich ist das – Entschuldigung! – RTL 2 für Bildungsbürger. Auf die Spitze getrieben dann von einem gewissen Stefan Raab für die Kinder dieser Bildungsbürger.

Und auch kunstfeindlich fand ich es. Ich konnte vor meinem inneren Auge sehen, wie genau diese Bildungsbürger von nun an ein Bomben-Alibi hatten, sich lustig zu machen über Kunst, die sich ihnen nicht auf Anhieb erschließt.

Oder noch schlimmer: Sich genauso zu verhalten, wie die Hörer von Hurz, wenn es sozial opportun ist und sich bei nächster Gelegenheit genau darüber kaputtzulachen und es nicht zu merken.

Ich mag sowas nicht. Ich mag lieber die taurigen Clowns. Die, die auch Menschen auf’s Glatteis führen, aber auf eines, auf dem sie selbst schon stehen. Die vielleicht sogar helfen, drauf zu stehen oder helfen drüber zu lachen, wenn man ausrutscht und hinfällt. Die vorleben, wie lächerlich ehrenhaft es ist, immer wieder aufzustehen auf diesem Untergrund.

Ich mag nicht das denunzierende Lachen über Menschen auf Glatteis, auf das der Komiker sie geführt hat ohne mitzugehen.

Und weil ich den Komiker Kerkeling nicht mag, und weil ich dem, was ich über die Privatperson Hape Kerkeling zu wissen glauben soll, nicht traue, weil ich weiß, dass mediale Identitäten vor allem Legenden sind, und weil dieselben Meinesgleichen, die sich immer noch schlapplachen über Hurz und die mit Hingabe über den Jakobsweg gelesen haben und mit derselben Hingabe – Hach! – über die Jugend von Kerkeling, mir nun überaus begeistert diesen Film empfohlen haben, – deshalb wollte ich nicht in den Film.

Und dann sprachen Sie. Mein Idol Uwe Mies. Und sagten Sätze wie: „Die Erfahrungswelt des Jungen sind unsere Augen auf die Leinwand.“ Ein Satz für meine kleine Ewigkeit.

Und ich ging in den Film. Und wurde stumm. Und wunderte mich über das Lachen um mich herum. Und verstand es nicht. Und lachte selber. Und verstand es nicht. Und hoffte immer, der Film sei einfach die Geschichte eines Jungen, der irgendwie mit der Depression der Mutter und der Abwesenheit des Vaters versucht zu leben. Und dann kam der Selbstmord der Mutter. Unter den Augen des Kindes. Und dann kam Horst Schlemmer. Und dann kam Hape Kerkeling selber.

Und ich stürzte ab. Buchstäblich. Mein voller Ernst.

Das alles geschah an einem Samstag Abend. Den ganzen folgenden Sonntag verbrachte ich wie die Tage damals, als etwas mich in eine graue Zelle eingeschlossen hatte und ich nicht mehr rausfand. Auch nicht im Schlaf. Denn ich konnte nicht mehr schlafen.

Und ich war besorgt, weil die Tür zu dieser grauen Zelle wieder einen Spalt offen war. Und ich wollte aber nicht hindurch. Aber ich konnte mich auch nicht einfach umdrehen.

Ich habe das erst gar nicht mit dem Film in Verbindung gebracht. Erst zwei Tage später konnte ich mich trauen zu denken, dass mein Zustand vom Tag vorher womöglich von diesem Film herrührte. Was nicht leicht ist, sich einzugestehen. Ein Gemüt am Rande der Depression durch einen Kinofilm??!! Hallo??!! – um es neudeutsch zu sagen.

Auch ich habe eine Mutter am Leben erhalten müssen. Wie der kleine Hans-Peter. Aus Gladbeck übrigens. Mir ist es zum Glück bis heute gelungen, bis zu der Zeit, als diese Mutter umgesiedelt ist nach Anderland. Sie erinnert noch meinen Namen aber nicht mehr ihr Leid. Jetzt muss ich sie nicht mehr am Leben erhalten. Jetzt kann ich mit ihr lachen. Sie sagt manchmal Sätze wie „Was guckst du denn so blödig!“ Und guckt genau wie früher. Und ich lache und sage: Na, weil ich doch blödig bin! Und sie lacht auch. Wir lachen beide. Nicht aus dem gleichen Grund. Vermute ich. Aber zusammen.

Das Kind im Film erlebt mit, dass die Mutter stirbt. Ohne zu wissen, dass es genau das jetzt gerade erlebt. Wohl aber es zu ahnen. Da spürt man kurz ein Leid, das echt ist. Da ist ein Bild, das zeigt, dass so ein Kind viel mehr mitbekommt als das, was die Erwachsenen ihm weismachen wollen, ohne zu wissen, was es ist. Da ist er spürbar, – der schlafende Hund, der früher oder später die Zähne fletschen wird. Vielleicht sogar in Form der Möglichkeit eines Selbstmordes. Da spürt man kurz, dass jetzt gerade einem Kind das Schlimmste passiert, was überhaupt passieren kann. Auch wenn es, – weiß ich! – immer noch schlimmer geht. Und das ist so traurig, dass es schon einer/s genialen Künsters*in bedarf, das mit verklärendem Lachen über Eierlikör zu kombinieren. Den Schmerz nicht wegzukitschen und wegzunostalgieren.

Sie sagen, Herr Mies, der Film halte konsequent die Augenhöhe des Jungen ein. Was ist mit den Szenen, in denen der Junge gar nicht dabei ist? Oder den Szenen, in denen ich als erwachsener Zuschauer ein Kind in einem Supermarkt sehe, das hinter einem Regal hervorlugt und die Erwachsenen beobachtet? Oder der Szene, in der die Lehrerin den Kindern hinterherschaut? Das „Gespräch“ des Vaters mit der Mutter, die traurig ist. Und ihren alten Garten vermisst. Sein hilfloser Versuch, sie zu trösten. Augenhöhe des Kindes? Oder die Rügenwalder-Romantik an der Geburtstags-Kaffeetafel im Freien aus der Vogelperspektive? Nein, nein, ich bringe jetzt nicht den billigen Scherz, dass das nur dann die Augenhöhe des Jungen sein kann, wenn er fliegt. Aber wenn das alles die Augenhöhe des Jungen ist, – warum erzählen es die Bilder dann nicht? Jedenfalls mir nicht. Ihre Logik! Und meine dank Ihnen.

Nein, der Film erzählt nicht aus der Augenhöhe des Kindes. Er erzählt aus der Augenhöhe eines Erwachsenen, der ein Kind missbraucht, um hier und da und überall und auch in der Vergangenheit zu verklären. Hach! Guck mal da, der alte Taunus. So einen hatten wir auch! Die Augenhöhe des Kindes wäre: Dies ist Technik letzter Stand. Denkbar modern. Danach kommt direkt Raumschiff Orion.

Hach!, – Ommas Käsekuchen. „Hach!“ – Karnevalsparty-Polonaise malerisch auf dem Damm mit Industriekulisse im Hintergrund.

Was ist mit der Tatsache, dass der Junge sich über genau die lustig macht, die ich als Standard-Erwachsener auch schräg finde, die in dem Film genau daraufhin inszeniert sind, nicht aber über die „Guten“? Das Kind macht sich lustig über die „Nicht-Guten“. Tante Gertrud. Oder die Rowdys, die es verprügelt haben, und die dann vom großen Bruder selber Haue kriegen. „Ich hab mich geirrt. Gewalt ist doch eine Lösung!“ Ich lache auch, und gehöre zu den Guten.

Ich sehe das alles, warte verzweifelt, wann mir die angebliche Augenhöhe des Hans-Peter zeigt, wie sich das alles als Träume in seine wunde Seele senkt, so tief, dass es dann als Narbe auf der Seele ein Leben lang sichtbar bleibt. Bestenfalls. Wie da eben schlafende Hunde geboren werden. Aber es kommt nicht.

Es kommt auch nicht, dass es ein Trauma ist, ein Drama, ein Eingewoben-Sein in ein tragisches Schicksal, dass den Jungen beinahe zwanghaft zum Komiker macht. Nein. Er wird zum Komiker, ja, aber es ist nett. Ein Ausweg eben. Eine Lösung. Und ich breche ein.

Mir hat mein Drama nahegelegt Lehrer zu werden. Auch ein Ausweg. Einer, der sich bis an die Grenze der Gesundheits-Gefährdung und darüber hinaus aufmerk- und einfühlsam, verantwortungsvoll, weit überdurchschnittlich für seine Arbeit engagiert hat. Einer, der gerade deshalb unter diesem maroden Schulsystem in diesem Land sehr gelitten hat.

Einer, der, jetzt gerade frisch pensioniert, mal so gar nicht weiß, wohin.

Dieses Kind, dieser ehemalige Lehrer hat diesen Filmkritiker gehört, diesen Film gesehen, diesen Tag danach erlebt, geredet, gewälzt, gehadert, nach-gedacht.

Und denkt jetzt: Es war gut so.

Sie können den Tag doch behalten, Herr Mies. Sie schulden ihn mir nicht.

Danke dafür

Ihr weiterhin sehr verbundener

Martin Gehrigk