Beim Abhängen vor dem Fernseher werde ich in die Ankündigung einer Sendung geschubst. Talkrunde zu den „Ereignissen in Köln“. Eine stehende Redewendung ist das geworden. Synonym für irgendwas. Vielleicht: Die Wende in der Willkommenskultur? Das Aufblühen der Integrationsprobleme? Wir schaffen das nicht? „Männer nordafrikanischer Herkunft“ benehmen sich daneben. Etwas Merkwürdiges geht da vor sich. Eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, was „in Köln“ passiert ist. Ich weiß nur, was Nachrichten-Übermittlung mir erzählt, – schon was sie mir sagt, weiß ich nicht mehr.

Mir fällt wieder auf, dass ich schon lange vermeide, Nachrichten-Sendungen im Fernsehen zu sehen. Seit dem 11.09.2001. Seit dem 12. genau genommen. Am 11.09. war ich so schockiert von der Stirb-langsam-Ästhetik, die da als massenhaft tödliche Wahrheit in das wirkliche Leben hineinexpolodiert ist, dass ich mich nicht losreißen konnte. Den ganzen Tag nicht.

Danach aber mochte ich nicht mehr. Ich wollte nicht mehr Opfer sein. Opfer einer allmählich anschwellenden Islam-Feindlichkeit. Ich wollte nicht behelligt werden mit Bildern und O-Tönen von hysterisch schreienden quetschstimmigen Nachthemd-Trägern, die Hass-Botschaften verkünden, von denen ich noch nicht einmal wusste, ob es überhaupt welche waren. Warum nicht, … z.B. …, hysterische Fans bei einem Kamel-Rennen, die gerade dabei waren sehr viel Geld zu verlieren, weil sie auf das falsche gesetzt hatten.

In der nächsten Phase fingen dann Bekannte und Freunde an sich vorsichtig kritisch „bei allem Respekt“ „ich bin bestimmt keine Ausländerfeind“ aber doch über befremdliche Beobachtungen zu äußern. Ehemals von gutem nachbarschaftlichem Geist durchwehte Siedlungen, in denen jetzt eigentlich nur noch Türken wohnen, die natürlich keinen Kontakt zu den Einheimischen suchen. Frauen mit langen schwarzen Mänteln – Hallo? Im Hochsommer?!! – und Kopftüchern, die kein Wort Deutsch sprechen. Schon mit der bloßen Verwendung des Wortes Parallelgesellschaft konnte man ehrliche Besorgenis um die Offenheit und Liberalität unserer Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Und damit gleichzeitig sagen, dass die Nachbarschaft, als sie noch rein deutsch war, liberal, weltoffen, tolerant und kontaktfreudig war. Warum eigentlich hat man dasselbe scheinbare Verantwortungsgefühl nicht zum Ausdruck gebracht angesichts der Parallelgesellschaft – sagen wir … – eines Beckenbauer?

Nun also Köln. Werbung für eine Fernsehsendung.

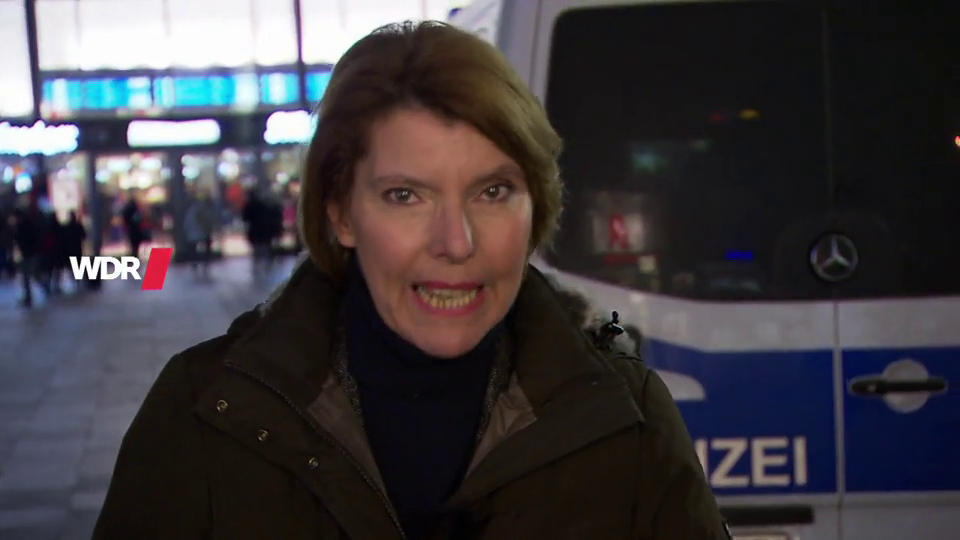

Ein sehr, sehr seriöses Streichermotiv signalisiert: „Top-News“, „Ernsthaftigkeit“, „Problem“. Im Hintergrund ein Hauptbahnhof bei Nacht. Schnitt. Die Moderatorin taucht auf. Links neben einem Polizeiwagen. Sie beginnt zu sprechen. „Angst, Unsicherheit, Sorge. Die Folgen der Sylvesternacht. Hier vor dem Kölner Hauptbahnhof. Darüber will ich mit Ihnen diskutieren. Fühlen Sie sich noch sicher? … “ Sehr ernster Gesichtsausdruck. Eine Journalistin, die sich der Tragweite ihres Themas bewusst ist. Perspektive Augenhöhe. Dann ein Zwischenschnitt. Die Perspektive leicht von unten. Der Blick der Moderatorin sorgenvoll und zugleich zupackend in eine ungewisse Zukunft mitten im Kölner Nachhimmel gerichtet. Dann wieder Augenhöhe. „Darüber will ich mit ihnen reden“. Sie betont das „Ihnen“.

Ich glaube ihr nicht. Sie will nicht mit mir reden. Sie will ihren Sender mitten im Geschehen halten. Sie will profitieren. Ich phantasiere ein Telefongespräch. „Hi, bist du soweit.“ „Ja, ich will nur noch eben die Musik für die Atmo speichern, dann komm ich runter. Ist die Maske schon bereit? Ich hab keine Lust, da unten so lange in der Kälte zu stehen.“ „Alles angerichtet. Kamera machen wir nur kleines Gerät. Geht alles ganz schnell. Ein paar Schüsse mit Bahnhof, Polizeiwagen Nachthimmel. Kein großes Ding. 10 Minuten höchtens. Wenn du deinen Text kannst … hö, hö, hö“ „O.k. ich komm runter.“

Ich frage mich, ob die Polizeiwagen zufällig da standen, oder ob sie so nett waren, mal eben …

Ein Fernsehsender, der von den Ereignissen getrieben wird. Noch nicht mal ein Krawallsender. Aber die Stimmung im Volk. Da muss man mit. Sonst wird man sehr schnell abgehängt. Ein geifernder Spießbürger, der in einer Talkshow seine dumpfen Ressentiments hinausbrabbelt, ist zwar peinlich aber immer noch besser als im Feuerwerk der O-Töne des Zeitgeschehens nicht mitballern zu können.

Ich will nichts damit zu tun haben. Ich will nicht Opfer des O-Ton-Terrors sein. Ich werde die Sendung ganz sicher nicht sehen.